*

向日葵の苗を、試みにいろんな所に植えてみた。日当たりのいい塵塚のそばに植えたのは、六尺以上に伸びて、みごとな盆大の花をたくさんに着けた。

しかし、やせ地に植えて、水もやらずに打ち捨てておいたのは、丈が一尺にも届かず、枝が一本も出なかった。

それでも、申し訳のように、茎の頂上に、一銭銅貨大の花をただ一輪だけ咲かせた。

この両方の花を比較してみても、到底同種類の植物の花とは思われないのである。

植物にでも運不運はある。

それにしても、人間には、はたしてこれほどまでにひどくちがった環境に、それぞれ適応して生存を保ちうる能力があるかどうか疑わしい。

(大正十三年十月、渋柿)

[#改ページ] *

雑草をむしりながら、よくよく見ていると、稲に似たのや、麦に似たのや、また

粟に似たのや、いろいろの穀物に似たのがいくつも見つかる。

おそらくそれらの五穀と同じ先祖から出た同族であろうと想像される。

それが、自然の環境の影響や、偶然の変移や、その後の培養の結果で、現在のような分化を来たしたものであろう。

これらの雑草に、十分の肥料を与えて、だんだんに培養して行ったら、永い年月の間には、それらの子孫の内から、あるいは現在の五穀にまさる良いものが生まれるという可能性がありはしないか。

人間の種族についてもあるいは同じことが言われはしないか。

(大正十三年十一月、渋柿)

[#改ページ] *

第一流の新聞あるいは雑誌に連載されていた続きものが、いつのまにか出なくなる。

完結したのだか、しなかったのだか、はっきりした記憶もなしに忘れてしまう。

しばらく経てから、偶然の機会に、それの続きが、第二流か三流の新聞雑誌に連載されていることを発見する。ちょっと、久しぶりで旧知にめぐり会ったような気がする。

なつかしくもあれば、またなんとなくさびしくもある。

(大正十三年十二月、渋柿)

[#改ページ] *

古典的物理学の自然観はすべての現象を広義における物質とその運動との二つの観念によって表現するものである。

しかし、物質をはなれて運動はなく、運動を離れて物質は存在しないのである。

自分の近ごろ学んだ

芭蕉のいわゆる「不易流行」の説には、おのずからこれに相通ずるものがある。

(昭和二年五月、渋柿)

[#改ページ] *

俳諧で「虚実」ということがしばしば論ぜられる。

数学で、実数と虚数とをXとYとの軸にとって二次元の量の世界を組み立てる。

虚数だけでも、実数だけでも、現わされるものはただ「線」の世界である。

二つを結ぶ事によって、始めて無限な「面」の世界が広がる。

これは単なる言葉の上のアナロジーではあるが、連句はやはり異なる個性のおのおののXY、すなわちX

1Y

1X

2Y

2X

3Y

3……によって組み立てられた多次元の世界であるとも言われる。

それは、三次元の世界に住するわれらの

思惟を超越した複雑な世界である。

「独吟」というものの

成効し難いゆえんはこれで理解されるように思う。

また「連句」の妙趣がわれわれの「言葉」で現わされ難いゆえんもここにある。

(昭和二年五月、渋柿)

[#改ページ] *

ラジオの放送のおかげで、始めて

安来節や

八木節などというものを聞く機会を得た。

にぎやかな中に暗い絶望的な悲しみを含んだものである。

自分は、なんとなく、霜夜の街頭のカンテラの

灯を

聯想する。

しかし、なんと言っても、これらの民謡は、日本の土の底から聞こえて来るわれわれの祖先の声である。

謡う人の姿を見ないで、拡声器の中から響く声だけを聞く事によって、そういう感じがかえって切実になるようである。

われわれは、結局やはり、ベートーヴェンやドビュッシーを

抛棄して、もう一度この祖先の声から出直さなければならないではないかという気がするのである。

(昭和二年七月、渋柿)

[#改ページ] *

「

聊斎志異」の中には、到るところに狐の化けたと称する女性が現われて来る。しかし、多くの場合に、それはみずから狐であると告白するだけで、ついに狐の姿を現わさずにすむのが多い。

ただその行為のどこかに超自然的な点があっても、それは智恵のたけた美女に打ち込んでいる愚かな善良な男の目を通して、そう見えたのだ、と解釈してしまえば、おのずから理解される場合がはなはだ多い。

それにもかかわらず、この書に現われたシナ民族には、立派にいわゆる「狐」なる超自然的なものが存在していて、おそらく今もなお存在しているにちがいない。

これはある意味でうらやむべき事でなければならない。

少なくも、そうでなかったとしたら、この書物の中の美しいものは大半消えてしまうのである。

(昭和二年九月、渋柿)

[#改ページ] *

糸瓜をつくってみた。

延びる盛りには一日に一尺ぐらいは延びる。

ひげのようなつるを出してつかまり所を捜している。

つるが何かに触れるとすぐに曲がり始め、五分とたたないうちに百八十度ぐらい回転する。

確かに捲きついたと思うと、あとから全体が

螺旋形に縮れて、適当な弾性をもって緊張するのである。

一本のひげがまた小さな糸瓜の胴中にからみついた。

大砲の砲身を針金で捲くあの方法の力学を考えながら、どうなるかと思って毎日見ていた。

いつのまにかつるが負けてはち切れてしまったが、つるのからんだ痕跡だけは、いつまでもちゃんと消えずに残っている。

棚の上にひっかかって、

曲玉のように曲がったのをおろしてぶら下げてやったら、だんだん延びてまっすぐになって来た。

しかしほかのに比べるとやっぱりいつまでも少し曲がっている。

ある宵の即景

名月や糸瓜の腹の片光り

(昭和二年十一月、渋柿)

[#改ページ] [#改ページ]

[#改ページ] *

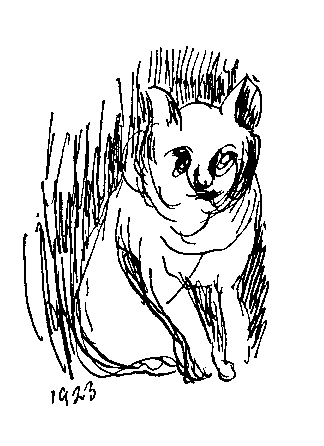

子猫がふざけているときに、子供や妻などが、そいつの口さきに指をもって行くと、きっと

噛みつく、ひっかく。自分が指を持って行くと舌で

嘗め回す。すぐ入れちがいに他の者が指をやると、やはり噛みつく。

どうも、親しみの深いものには噛みついて、親しみの薄い相手には

舐めるだけにしておくらしい。

(昭和三年一月、渋柿)

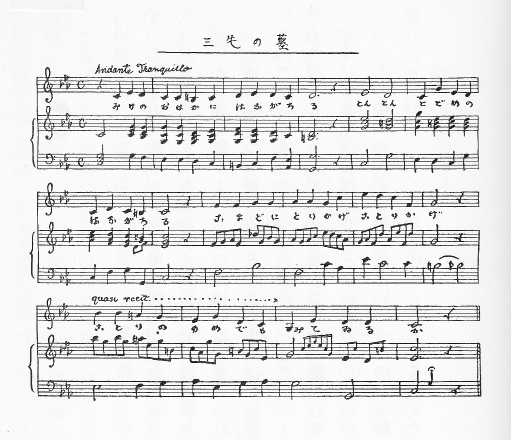

[#改ページ]三毛の墓

三毛のお墓に花が散る

こんこんこごめの花が散る

小窓に鳥影小鳥影

「小鳥の夢でも見ているか」

三毛のお墓に雪がふる

こんこん小窓に雪がふる

炬燵蒲団の紅も

「三毛がいないでさびしいな」

(昭和三年二月、渋柿)

[#改ページ] [#改ページ]

[#改ページ] *

S. H. Wainwright という学者が、和歌や俳句の美を紹介した論文の中に引用されている俳句の英訳を、俳句の事を何も知らない日本の英学者のつもりになって、もう一遍日本語にしかもなるべく英語に忠実に飜訳してみると、こんな事になる。

「いかに速く動くよ、六月の雨は、寄せ集められて、

最上川に」

「大波は巻きつつ寄せる、そうして銀河は、

佐渡島へ横切って延び拡がる」

このごろ、よんどころない必要から、リグヴェーダの中の一章句と称するもののドイツ訳を、ちょうどこんな調子で邦語に飜訳しなければならなかった。

そうして実ははなはだ心もとない思いをしていた。

今、右の俳句の英訳の再飜訳という一つの「実験」をやった結果を見て、

滑稽を感じると同時に、いくらか肩の軽くなるのを覚えた。

(昭和三年三月、渋柿)

[#改ページ] 最上川

象潟以後

(はがき)

今日越後の

新津を立ち、

阿賀野川の渓谷を上りて

会津を経、

猪苗代湖畔の霜枯れを圧する

磐梯山のすさまじき雪の姿を仰ぎつつ

郡山へ。

それより

奥羽線に乗り替え上野に向かう。

先刻

西那須野を過ぎて昨年の

塩原行きを想い出すままにこのはがきをしたため

候。

まことに、旅は大正昭和の今日、汽車自動車の便あればあるままに

憂くつらくさびしく、五十一歳の

懐子には、まことによい浮世の手習いかと思えばまたおかしくもある。

さるにても、山川の美しさは、春や秋のは言わばデパートメントの売り出しの陳列棚にもたとえつべく、今や晩冬の雪ようやく解けて、

黄紫赤褐にいぶしをかけし天然の肌の美しさは、かえって王宮のゴブランにまさる。

枯れ芝の中に花さく

蕗の

薹を見いでて、何となしに物の哀れを感じ

侍る。

自動車のほこり浴びても蕗の薹

(昭和三年四月、渋柿)

[#改ページ] *

公園劇場で「サーカス」という芝居を見た。

曲馬の小屋の木戸口の光景を見せる場面がある。

木戸口の横に、

電気人形に扮した役者が立っていて、人形の身振りをするのが真に迫るので、観客の

喝采を博していた。

くるりと回れ右をして、シルクハットを脱いで、またかぶって、左を向いて、眼玉を左右に動かしておいて、さて口をぱくぱくと動かし、それからまたくるりと右へ回って同じ挙動を繰り返すのである。

生きた人間の運動と器械人形の運動との相違を、かなり本質的につかんでいるのは、さすがに役者である。

たとえば手の運動につれて、帽子がある位置に来て、その重心が支点の直上に来るころ、不安定平衡の位置を通るときに、ぐらぐらと動揺したりする、そういう細かいところの急所をちゃんと心得ている。

もちろんこの役者は物理学者ではないし、自働人形の器械構造も知らないであろうが、しかし彼の観察の眼は科学者の眼でなければならない。

人形の運動はすべて分析的である。総合的ではない。

たいていの人間は一種のアウトマーテンである。

あらゆる尊敬すべききまじめなひからびた職業者はそうである。

そうでないものは、英雄と超人と、そうして浮気な道楽者の太平の逸民とである。

俳諧の道は、われわれをアウトマーテンの境界から救い出す一つの、少なくも一つの道でなければならない。

(昭和三年五月、渋柿)

[#改ページ] *

梨の葉に黄色い

斑ができて、毛のようなものが

簇生する。

自分は子供の時から、あれを見るとぞっと寒気がして、そして自分の頬からこめかみへかけて、同じような毛が生えているような気がして、思わず頬をこすらないではいられない。

このごろ庭の

楓樹の幹に妙な寄生物がたくさん発生した。

動物だか植物だかわからない。

蕈のような

笠の下に、まっ白い絹糸のようなものの幕をたれて、小さなテントの恰好をしている。

打っちゃっておけば、樹幹はだんだんにこのために腐蝕されそうである。

これを発見した日の晩に、ふと思い出すと同時に、これと同じものが、自分の腕のそこやかしこにできていそうな気がして、そしてそれが実際できているありさまをかなりリアルに想像して、寝つかれなくて困った。

人の悪事を聞いたり読んだりして、それが自分のした事であるような幻覚を起こして、恐ろしくなるのと似た作用であるかもしれない。

そして、これは、われわれにとって、きわめてだいじな必要な感応作用であるかもしれない。

(昭和三年七月、渋柿)

[#改ページ] *

始めて

両国の川開きというものを見た。

河岸に急造した

桟敷の

一隅に席を求め、まずい弁当を食い、気の抜けたサイダーを

呑み、そうしてガソリン臭い川風に吹かれながら、日の暮れるのを待った。

全く何もしないで、何も考えないで、一時間余りもポカンとして、花火のはじまるのを待っているあほうの自分を見いだすことができたのは愉快であった。

附近ではビールと枝豆がしきりに

繁昌していた。

日が暮れて、花火がはじまった。

打ち上げ花火はたしかに芸術である。

しかし、仕掛け花火というものは、なんというつまらないものであろう。

特に往生ぎわの悪さ、みにくさはどうであろう。

「ざまあみろ。」

江戸ッ子でない自分でもこう言いたくなる。

一つ驚いた事を発見した。

それはマクネイル・ホイッスラーという西洋人が、

廣重よりも、いかなる日本人よりも、よりよく

隅田川の夏の夜の夢を知っていたということである。

(昭和三年九月、渋柿)

[#改ページ] *

芸術は模倣であるというプラトーンの説がすたれてから、芸術の定義が戸惑いをした。

ある学者の説によると、芸術的制作は作者の熱望するものを表現するだけでなく、それを実行することだそうである。

この説によって、試みに俳句を取り扱ってみると、どういうことになるであろうか。

恋の句を作るのは恋をすることであり、

野糞の句を作るのは野糞をたれる事である。

叙景の句はどういう事になるか。

それは十七字の中に自分の欲する景色を再現するだけではいけなくて、その景色の中へ自分が飛び込んで、その中でダンスを踊らなくては、この定義に添わないことになる。

これも一説である。

少なくも古来の名句と、浅薄な写生句などとの間に存する一の重要な差別の一面を暗示するもののようである。

客観のコーヒー主観の新酒哉

(昭和三年十一月、渋柿)

[#改ページ] *

甲が空間に一線を劃する。

乙がそれに続けて少し短い一線を画く。

二つの線は互いにある角度を保っているので、これで一つの面が定まる。

次に、丙がまた乙の線の末端から、一本の長い線を引く。

これは、乙の線とある角度をしているので、乙丙の二線がまた一つの面を定める。

しかし、この乙丙の面は、甲乙の面とは同平面ではなくて、ある角度をしている、すなわち面が旋転したのである。

次に、丁がまた丙の線の続きを引く。

アンド・ソー・オン。

長、短、長短、合計三十六本の線が春夏秋冬

神祇釈教恋無常を座標とする多次元空間に、一つの曲折線を描き出す。

これが連句の幾何学的表示である。

あらゆる連句の規約や、

去嫌は、結局この曲線の形を美しくするために必要なる幾何学的条件であると思われる。

(昭和四年一月、渋柿)

[#改ページ] *

石器時代の末期に、銅の使用が始まったころには、この新しい金属材料で、いろいろの石器の形を、そっくりそのままに模造していたらしい。

新しい素材に、より多く適切な形式を発見するということは、存外容易なことではないのである。

また、これとは反対に、古い形式に新しい素材を取り入れて、その形式の長所を、より多く発揮させることもなかなかむずかしいものである。

詩の内容素材と形式との関係についても、同様なことが言われる。

(昭和四年三月、渋柿)

[#改ページ] *

二年ばかり西洋にいて、帰りにアメリカを通って、大きな建築などに見馴れて、日本へ帰った時に、まず横浜の停車場の小さいのに驚き、汽車の小さいのに驚き、銀座通りの家屋の低く粗末なのに驚いた。

こんなはずではなかったという気がした。

これはだれもよくいう事である。

ヴァイオリンをやっていたのが、セロを初めるようになって、ふた月三月ヴァイオリンには触れないで、毎日セロばかりやっている。

そして、久しぶりでヴァイオリンを持ってみると、第一その目方の軽いのに驚く。

まるで

団扇でも持つようにしか感ぜられない。

楽器が二、三割も小さく縮まったように思われ、かん所を押える左手の指と指との間が、まるでくっついてしまうような気がする。

そういう異様な感じは、いつとなく消えてしまって、ヴァイオリンはヴァイオリン、セロはセロとおのおのの正当な大きさの概念が確実に認識されて来るのである。

俳句をやる人は、時には短歌や長詩も試み、歌人詩人は俳句もやってみる必要がありはしないか。

(昭和四年五月、渋柿)

[#改ページ] *

一日忙しく東京じゅうを駆け回って夜ふけて帰って来る。

寝静まった細長い小路を通って、右へ曲がって、わが家の

板塀にたどりつき、闇夜の空に

朧な多角形を劃するわが家の屋根を見上げる時に、ふと妙な事を考えることがある。

この広い日本の、この広い東京の、この片すみの、きまった位置に、自分の家という、ちゃんときまった住み家があり、そこには、自分と特別な関係にある人々が住んでいて、そこへ、今自分は、さも当然のことらしく帰って来るのである。

しかし、これはなんという偶然なことであろう。

この家、この家族が、はたしていつまでここに

在るのだろう。

ある日、一日留守にして、夜おそく帰って見ると、もうそこには自分の家と家族はなくなっていて、全く見知らぬ家に、見知らぬ人が、何十年も前からいるような様子で住んでいる、というような現象は起こり得ないものだろうか、起こってもちっとも不思議はないような気がする。

そんな事を考えながら、門をくぐって内へはいると、もうわが家の存在の必然性に関する疑いは消滅するのである。

(昭和四年七月、渋柿)

[#改ページ] *

あたりが静かになると妙な音が聞こえる。

非常に調子の高い、ニイニイ

蝉の声のような連続的な音が一つ、それから、

油蝉の声のような断続する音と、もう一つ、チッチッと一秒に二回ぐらいずつ繰り返される鋭い音と、この三つの音が重なり合って絶え間なく聞こえる。

頸を左右にねじ向けても同じように聞こえ、耳をふさいでも同じように聞こえる。

これは「耳の中の声」である。

平生は、この声に対して無感覚になっているが、どうかして、これが聞こえだすと、聞くまいと思うほど、かえって高く聞こえて来る。

この声は、何を私に物語っているのか、考えてもそれは永久にわかりそうもない。

しかし、この声は私を不幸にする。

もし、幾日も続けてこの声を聞いていたら、私はおしまいには気が狂ってしまって、自分で自分の両耳をえぐり取ってしまいたくなるかもしれない。

しあわせなことには、わずらわしい生活の日課が、この悲運から私を救い出してくれる。

同じようなことが私の「心の中の声」についても言われるようである。

(昭和四年九月、渋柿)

[#改ページ] *

大震災の二日目に、火災がこの

界隈までも及んで来る恐れがあるというので、ともかくも立ち退きの準備をしようとした。

その時に、二匹の飼い猫を、だれがいかにして連れて行くかが問題となった。

このごろ、ウェルズの「空中戦争」を読んだら、陸地と縁の切れたナイアガラのゴートアイランドに、ただ一人生き残った男が、敵軍の飛行機の破損したのを

繕って、それで島を

遁げ出す、その時に、島に迷って

饑えていた一匹の猫を哀れがっていっしょに連れて行く記事がある。

その後に、また同じ著者の「放たれた世界」を読んでいると、「原子爆弾」と称する恐るべき利器によって、オランダの海をささえる堤防が破壊され、国じゅう一面が海になる、その時、幸運にも一

艘の船に乗り込んで命を助かる男がいて、それがやはり居合わせた一匹の迷い猫を連れて行く、という一くだりが、ほんの

些細な挿話として点ぜられている。

この二つの挿話から、私は猫というものに対するこの著者の感情のすべてと、同時にまた、自然と人間に対するこの著者の情緒のすべてを完全に知り尽くすことができるような気がした。

(昭和四年十一月、渋柿)

[#改ページ] *

上野

松坂屋七階食堂の食卓に空席を捜しあてて腰を下ろした。

向こう側に五、六歳の女の子、その右側には三十過ぎた母親、左側には六十近いおばあさんが陣取っている。

純下町式の三つのジェネレーションを代表したような連中である。

老人は「幕の内」、

母子はカツレツである。

母親が給仕にソースを取ってくれと命ずると、おばあさんが意外にも

敏捷に腕を延ばして、食卓のまん中にあったびんを取っておかみさんの皿の前へ立てた。

「ヤーイ、オバアちゃんのほうがよく知ってら。」

私が

刹那に感じたと全く同じ事を、子供が元気よく言い放って、ちょこなんと澄ましている。

母親はかえってうれしそうに

「ほんとう、ねええ。」

そんな

相槌を打って皿の中の整理に忙しい。

おばあさんの顔と母親の顔とがよく似ているところから見ると、これはおかみさんが子供をつれての買い物のついでに、里の母親を誘って食堂をふれまうという場面らしい。

「お

汁粉取りましょうか、お

雑煮にしましょうか。」

「もうたくさんです。」

「でも、なんか……。」

こんな対話が行なわれる。

こんな平凡な光景でも、時として私の心に張りつめた堅い厚い氷の上に、一

掬の

温湯を注ぐような効果があるように思われる。

それほどに一般科学者の生活というものが、人の心をひからびさせるものなのか、それともこれはただ自分だけの現象であるのか。

こんなことを考えながら、あの快く広い窓のガラス越しに、うららかな好晴の日光を浴びた上野の森をながめたのであった。

(昭和五年一月、渋柿)

[#改ページ] *

「

三毛」に交際を求めて来る

男猫が数匹ある中に、額に

白斑のある黒猫で、からだの小さいくせに恐ろしく

慓悍なのがいる。

これが、「三毛」の子で性質温良なる雄の「ボウヤ」を、

女敵のようにつけねらって迫害し、すでに二度も大けがをさせた。

なんとなく

斧定九郎という感じのする猫である。

夜の

路次などで、この猫に出逢うと一種の

凄味をさえ感じさせられる。

これと反対に、すこぶる

好々爺な白猫がやって来る。

大きな顔に不均整な黄斑が少しあるのが、なんとなく

滑稽味を帯びて見える。

「ボウヤ」は、この「オジサン」が来ると、喜んでいっしょについてあるくのである。

今年の立春の宵に、外から帰って来る途上、

宅から二、三丁のある家の軒にうずくまっている大きな白猫がある。

よく見ると、それはまさしくわが親愛なる「オジサン」である。

こっちの顔を見ると、少し口を

開いて、声を出さずに鳴いて見せた。

「ヤア、……やっこさん、ここらにいるんだね。」

こっちでも声を出さずにそう言ってやった。

そうして、ただなんとなくおかしいような、おもしろいような気持ちになって、ほど近いわが家へと急いだのであった。

淡雪や通ひ路細き猫の恋

(昭和五年三月、渋柿)

[#改ページ] [#改ページ]

[#改ページ] *

桜の静かに散る夕、うちの二人の女の子が二重唱をうたっている。

名高いイタリアの民謡である。遠い国にさすらいのイタリア人が、この歌を聞くときっと涙を流すという。

今、わが家の子供らの歌うこの民謡を聞いていると、ふた昔前のイタリアの旅を思い出し、そうしてやはり何かしら淡い客愁のようなものを誘われるのである。

ナポリの港町の夜景が心に浮かぶ。

朧夜を流すギターやサンタ・ルチア

(昭和五年五月、渋柿)

[#改ページ]

上一页 [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] 下一页 尾页