| 人外魔境 |

| 角川ホラー文庫、角川文庫 |

| 1995(平成7)年1月10日 |

| 1995(平成7)年1月10日初版 |

| 人外魔境 |

| 角川書店 |

| 1978(昭和53)年6月10日 |

死体、橇を駆る

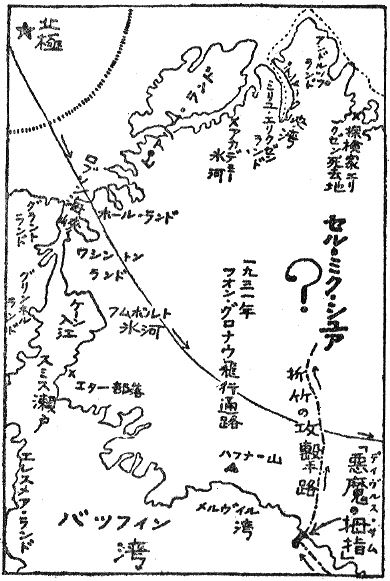

いよいよ本篇から、魔境記も大ものばかりになってくる。まず、その手初めが“Ser-mik-suah”グリーンランド中部高原の北緯七十五度あたり、氷河と峻険と猛風雪と酷寒、広茫数百の氷河を擁する未踏地中のそのまた奥。そこに、字義どおりの冥路の国ありという、“Ser-mik-suah”は極光下の神秘だ。では一体、その「冥路の国」とはどういうところか。

まず、誰しも思うのは伝説の地だということ。グリーンランドの内部は、八千フィートないし一万フィートの高さのわたり、大高原をなしている。そして、それを覆う千古の氷雪と、大氷河の囲繞。とうてい五百マイルの旅をして核心を衝くなどということは、生身の人間のやれることではない。だから、そこに冥路の国がある、死んだ魂があつまる死霊の国がある――とエスキモー土人が盲信を抱くようになる。

と、これがマアいちばん妥当なところで……たぶん皆さんもそうお考えであろうと思われる。また、「冥路の国」について多少の知識のある方は、一歩進んだものとして次のようなことも言うだろう。

馬来の狂狼症をジャングルの妖とすれば、「冥路の国」の招きは氷の神秘であろう。それに打たれた土人は狂気のようになり、家族をわすれおのが生命をも顧みず、日ごろ怖れている氷嶺の奥ふかくへと、橇をまっしぐらに走らせてゆく。まばゆい、曼珠沙華のような極光の倒影。吹雪、青の光をふきだす千仭の氷罅。――いたるところに口を開く氷の墓の遥かへと、そのエスキモーは生きながら呑まれてゆく。

と、いうように氷の神秘と解釈する。それだけでも、「冥路の国」は興味津々たるものなのに、一度折竹の口開かんか、そういう驚異さえも吹けば飛ぶ塵のように感じられる。それほど……とは何であろう 曰く、想像もおよばず筆舌に尽せず……ここが真の魔境中の魔境たる所以を、これからお馴染ふかい折竹の声で喋らせよう。

曰く、想像もおよばず筆舌に尽せず……ここが真の魔境中の魔境たる所以を、これからお馴染ふかい折竹の声で喋らせよう。

「なるほど、君も『冥路の国』について、ちっとは知っているね。だが一つだけ、君がいま言ったなかに間違いがあるよ。というのは、『冥路の国』の招きでエスキモーが橇を走らせる。まるで、とっ憑かれたようになって、夢中でゆく。というなかに、一つだけある」

「へええ、というと何だね」

「つまり、生きた人間ではないからだ。その、橇をはしらせるエスキモーは、死んだやつなんだ」

「そうだろうよ」と、私はひとり合点をして、頷いた。ついに、折竹も語るに落ちたか、魔境中の魔境などと偉そうなことをいうが、やはり結句は、死霊あつまるというエスキモーの迷信譚。よしよし日ごろやっつけられる腹癒せに今日こそ虐めてやれと、私は意地のわるい考えをした。

「なるほど、死んだ人間が橇をはしらせる。じゃそれは、魂なんてものじゃない、本物の死体なんだね」

と参ったかとばかりに言うと、意外なことに、

「そうだ」と折竹が平然というのである。

「死体が橇を駆る。ふわふわと魂がはしらせる幻の橇なんて、そりゃ君みたいな馬鹿文士の書くことだ。あくまで、冷たくなったエスキモー人の死体。どうだ」

私は、しばしは唖然たる思い。すると、折竹がくすくすッと笑いながら、懐から洋書のようなものを取りだした。みると「グリーンランズの氷河界」という標題。一八七〇年にグリーンランドの東北岸、マリー・ファルデマー岬に上陸したドイツ隊の記録だ。それを、折竹がパラパラっとめくり、太い腕とともにぐいと突きだしたページには、

翌五月十六日、依然天候は険悪、吹雪はますます激しい。天幕内の温度零下五十二度。嚢内からはく呼吸は毛皮に凍結し、天幕のなかは一尺ばかりの雪山だ。すると突然、エスキモーの“E-Tooka-Shoo”が死んだような状態になった。脈は細く、ほとんど聴きとれない。体温は三十二度。まさに死温。

「死んだよ」と、私がもう一人のエスキモーの“AL-Ning-Wa”にふり向いて、

「だが、どうして急にこんな状態になったか、わからん。さっきまで、ピンシャンしてた奴が、急にこうなっちまった」

と、その時だ。いきなり、死んだはずのエ・ツーカ・シューが、むっくと起きあがった。蘇えったか、と、支えようとする私をアル・ニン・ワは押しとどめ、

「死んでいるだよ。動いているだが、エ・ツーカ・シューは死んでいるだ」という。私が、なにを言うかと屹ッとみる目差しを、その老エスキモーは受けつけぬように静かに、

「論より証拠というだて、ちょっと手を握ってみなせえ、脈はあるだかね。おいら、生きてる人間みてえに、暖かになったかね」

なるほど先刻と、彼のいうとおり少しも変っていない。死体がうごく――と、呆気にとられた私にアル・ニン・ワは言い続ける。

「そっとして……。旦那は、何もしねえほうが、いいだよ。エ・ツーカ・シューは、これから『冥路の国』へ召されるところだから。死骸になってから行かされるなんて、おいらの種族はなんて手間が掛るだべえ」

とみる間に、エ・ツーカ・シューがのっしのっしと歩きはじめた。まるで、ゼンマイ人形のような機械的な足取り。やがて天幕をまくったとき吹きこむ粉雪のために、彼の姿は瞬間にみえなくなった。それなりだ。橇犬の声がやがて外でした。岩がちぎってくるような吹雪の合間合間に、しだいに遠ざかってゆく鈴の音、犬の声。

行ってしまった。極北の神秘「冥路の国」は実在せり! エ・ツーカ・シューは死体のまま橇を駆り、晦冥の吹雪をつき氷の涯へと呑まれたのだ。

なんたる怪か――と、あきれる私の耳元へ折竹の声。それが、また意味はちがうが打ん殴るような驚きを[#「驚きを」は底本では「響きを」]……。

「どうだい、僕が魔境中の魔境といったのも、ハッタリじゃあるまい。それに、この探検にはひじょうな意義がある。じつは、国際法の先占問題にも触れている」

と、私に固唾をのましたその「先占」とは。例をわが国にとれば、南極問題あり。かの大和雪原領有を主張する、白瀬中尉の熱血。また近くは、フランスと争った新南群島の先占。いずれも事新しいだけに賢明な皆さんのまえで、この言葉の説明の必要はあるまいと思われる。つまりこれは、無主の地へいちばん先に踏み入ったものが、その本国政府に言って先占宣言をさせる。今後この地は自国の領土である、異議あるものは申し出い――というのが「先占」。

では今、国際紛争を仄めかすような先占問題がからむという、極北のその地とは一体どこのことだろう 私は、深くも聴かずひとり合点をして、

私は、深くも聴かずひとり合点をして、

「なるほど、それが『冥路の国』探検の副産物というわけだね。じゃ、どこだ? その、新発見の北極の島ってえやつは」と言うと、折竹はいけぞんざいに手をふって、違う、と嘲けるように言う。

「島じゃない。その無主の地というのは、グリーンランドの内部だ」

驚いた。現実を無視するにもこれほど痛快なものに、私はまだ出会ったことがない。

全島、ヨーク岬をのぞくほかデンマーク領のグリーンランド――。よしんば内部が、「冥路の国」をふくむ広茫の未踏地とはいえ、沿岸を占めれば自然奥地も領地となる――国際法には奥地主義の法則がある。それでは、先占云々の余地は完全にないではないか。無主の地はたとえ一坪たりと、いま北極圏の大島グリーンランドにはないのだ。それにもかかわらず……。

と、いうところが「死体駆る橇」とともに、「冥路の国」探検の大眼目になっている。しかしこれは、暫く興味上保留することにして、では、そこを先占しようとしたのは、いずれの国であろう。訊くと、折竹は紅潮さえもうかべ、

「どこって それが他の国ならいう必要のないことだ。日本政府が、もしも僕の仕事を追認してくれてだね、『冥路の国』の先占宣言をしてくれたら……」

それが他の国ならいう必要のないことだ。日本政府が、もしも僕の仕事を追認してくれてだね、『冥路の国』の先占宣言をしてくれたら……」

ここで、もはや言うべき言葉もなくなった。ドイツ人が夢想する新極北島を徒手空拳で実現しようとした折竹の快挙談。氷冥郷をあばく大探検にともなう、国際陰謀と美しい情火のもつれを……。さて、彼に代ってながながと記すことにしよう。

[1] [2] [3] [4] [5] 下一页 尾页