宙に浮く

ポーデル先生が、いつの間にか、二人の前でにやにや笑っている。

あたりは、いつの間にか、前のとおり、樽ロケットの中になっていた。

「どうしましたか、ヒトミさん。東助君」

二人は、ため息をついて、

「先生、こわかったですよ。引力は、やはり距離の自乗に反比例していてくれた方がいいですね」

「はじめて分りましたね。距離の自乗に反比例するということが、どんなにありがたいかということを」

と、二人は、かわるがわるニュートンの発見した引力の法則をたたえた。いや、この世界が、そういう法則で支配される世界であることに、感謝をささげた。

「引力だけにかぎらず、磁力でも、電気の力でも、この世界はやはり、距離の自乗に反比例することが証明されています。たしかにこれはありがたいことなんです」

と、博士はいって、ちょっとだまった。

「先生、距離の自乗に反比例ではなく、きっきの(ロ)の場合のように、距離に反比例するのなら、ぼくらの生活にさしつかえないのではありませんか」

「東助君がそういうだろうと思っていました。しかしねえ、東助君。(ロ)の場合になると、さっきもいったように、人間の身体に、他の大きな物体の引力が強くあたりすぎますから、人間は今よりもずっとからだが不自由になるし、おもしろくない力を外から受けなくてはならないのですよ。そういう世界へ、これからちょっと、案内してあげましょう」

「待って下さい、ポーデル先生。さっきの隕石で、もうこりごりですわ。とうぞ、そんないやな世界へお連れにならないで下さい」

「おやおや、ヒトミさんは、たいへんこりましたね。よろしいです。それでは、この窓から、(ロ)の場合の世界をのぞいていただくことにしましょう。どうぞごらんなさい。もう見えていますよ」

「えっ。もう見えていますか」

二人は、窓へ顔をもっていって、硝子の丸窓の外へ目をやった。

公園のそばの路を子供たちが、わいわいいいながら歩いている。

すると、その後の方の子供が、忽ちにすうーッと宙に浮いた。糸の切れた風船のように浮きあがったのである。

「あら、どうしたのかしら」

と、まもなくその子供は下へおりてきた。その代り、その前にいた子供たちが、後の方から前の方へ、だんだんに宙づりになった。そしてやがてみんな元のようにおりた。

それは奇観であった。

「先生。今のは、どうしたんですか」

と、東助がたずねた。

するとポーデル博士は答えた。

「今のは、すぐそばを飛行機が低空飛行で、子供たちの上を通ったからです。距離の自乗に反比例するなら、あんなことは起らないんですがね。もう一つ、別な光景を、見せましょう」

ぱっと場面がかわる。

田園都市の文化住宅の庭で、太った奥さんが、しきりに空を見上げて、

「おーい、おーい」

と呼んでいる。

「あれは、何をしているのですか」

と東助がきく。

「今に分ります。上から落ちてくるものがあります。それを見れば分ります」

どすーンと音がして、空から庭のまん中に落ちてきたのは、藤の寝椅子だった。と思うまもなく、こんどはその上へ人間が降ってきて、どすン。

「ああ、痛い!」

「あなた。ほらごらんなさい。だから庭へ寝椅子をだして、おやすみなさってはいけませんと申したのに。これからは地下室でおやすみになるんですよ」

「分った、分った。これからそうするよ、ハックショ!」

この家の主人は、顔をしかめて、うなずいた。

「どうしたのですか、あの男の人は」

「あれは、庭で寝ていたところへ、月がでたのです。月の引力で、あの主人は百メートルも上空へ引張りあげられていたのです。さっき月がかくれたから、また下へ落ちてきたというわけ。どうやら風邪をひいたようですね。お気の毒、あります」

永久機関

「水を高いところから下に落すのです」

と、ポーデル博士が、東助とヒトミに語る。

「下には水車があります。さっきの水は、この水車がうけます。そこで水車がまわります。よくわかりますね」

「はい。わかります」

水車というものは、みなそうしてまわるのである。なんのことだと、東助もヒトミも退屈の顔になる。

「その水車の力によって、こんどは水を下から上へあげます。その仕掛は、エスカレーター式なものでもいいし、鉱山で使う吊りバケツ式でもいいし、また吸上げポンプを動かすことにしてもいいです。とにかく下の水を上にあげます。こうして上げた水を、また下に落して水車をまわすのです。これをくりかえしたら、どんなことになるでしょうか」

ポーデル博士は、そこで二人の顔をじっと見た。

東助とヒトミは顔を見合わせた。

そんなことをくりかえしたら、いつまでたっても、同じことがつづきそうだ。

東助は、そのとおり答をいってみた。

「昔これを考えた人は、こうしてくりかえし水を落しては水車をまわし、水車の力で水を上にあげ、またその水を落し、こうしてやっていくと、ほかから力をあたえないでもその運動は永久につづくと思ったのです。ところが、それはあやまりでありました。そうはいかないのです。けっして永久にはつづきません。やがてとまってしまうのです。なぜだか、わかりますか」

博士にそういわれると二人は困った、よくわからない。

「永久運動をする仕掛を、永久機関といいますが、これはもし本当にできることなら、たいへん便利な機械です。なぜといって、一度運転をはじめたら、あとは燃料も何も補充しないで何万年でも何億年でも、動きつづけるのですから。そこで、昔から、ずいぶんたくさんの発明家が、このような永久機関の発明に一生けんめいになったものです。全財産をそれにうちこんで、生命まで失った人もあります。おかしくなった人なら、数えることのできないほど、たくさんあります。とにかく永久機関は、どんなうまい仕掛であっても、それは実現できない機械なのです。おそろしい永久機関の魅力です。なんというふしぎな永久運動の謎でしょう」

ポーデル博士は、しみじみといって、それから立上り、樽ロケットの操縦席についた。

「それでは、今日は、永久運動を研究している人たちを二三人、見学することにいたしましょう。その窓からのぞいてみて下さい。さあ、でかけますよ」

樽ロケットはとびだした。あんまり早くとぶから、外には何にも形のあるものが見えない。ただぼんやりとした色と光が、まるで、雲のように去来するだけだ。

「ほら、ごらんなさい。あの人を……」

博士がいう。すると、窓の外の景色が、しずかに停まった。

ヨーロッパ人らしい。古い型の服を着ている。その人が大きな四角いゼンマイ時計の前で腕をこまぬいている。時計の長い針が、まわっている。じじッと音がしている。

「ポーデル先生。あの人は、なにをしているのですか」

ヒトミが、たずねた。

「あのヨーロッパ人も、永久機関の時計を考えているのです。ゼンマイ針がまわります。針がまわれば、コイルに電気を誘導します。その電気で、小さいモートルをまわし、ゼンマイをまくのです。すると、時計は永久にひとりでまわっているはずだと、あの人は考えているのです」

「それはうまくいきますか」

「どうして、どうして。やっぱり永久機関ですから、うまくいきません」

毛管現象の利用

「もう一つ見学しましょう。とびますよ。すぐ近くです」

ポーデル博士のことばが終ると間もなく、これもまた古い洋館の一間の中が見えた。品のある貴族がしきりに、水槽の中に、海綿のベルトを見つめている。

「あれが有名なるコングレープ卿です」

と、ポーデル樽士が解説した。

「あの人は、なにをしているのですか」

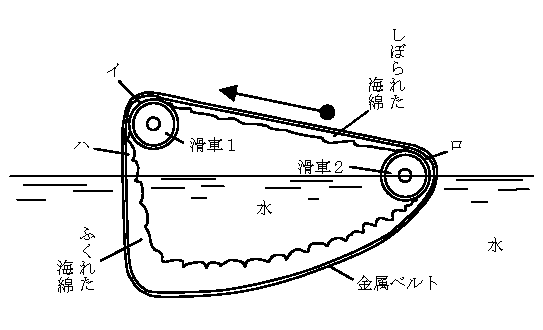

「金属のベルトの内側に海綿がはりつけてあるものを作っておきます。これを1と2の二つの滑車にかけて、あのように一部分は水に浸します。このままで、しばらく放っておくと、海綿は水を吸ってふくらみまして図のようになります。ことに、イハのところは、毛管現象で水を吸いあげてふくれ、この部分は重くなります。それとちがい、イロの間の海綿は滑車と金属ベルトではさまれて水気をふくみませんから軽いのです。つまりイハが重く、イロが軽い。すると、このベルトは矢の方向へ動くでしょう。そうですね」

「そうです」

「そうです」

「一度動くことがわかれば、あとは動きつづけることがわかりましょう。つまりこの装置は永久運動をする装置だというので、コングレープ卿は一生けんめいに研究したのですが、結局失敗しました」

「どのように失敗したのですか」

「つまり、実際に作ってみたが、卿が考えたようには動いてくれなかったのです」

「ああ。すると、永久運動は、どうしてもうまくいかないのですか」

「そうなのです。もう一つ見せましょう。ちょっととびますよ」

またしばらく外が雲のように流れた。そしてそれがやがてしずまると、一つの景色となり、東助によく似た少年が自転車を台の上にのせ、そばに製図をおいて、しきりに頭をひねっている。

「……たしかに、うまくいくはずなんだがなあ。どうして実物になると、うまくいかないのかなあ。……ええと、はじめこの自転車にのって、すこし走る。すると、タイヤが自転車と、のっている人間の重さでおされるから、タイヤの中のチューブの圧力がうんと高くなる。その圧力を利用して、ペダルの軸を回転させる。すると、一度自転車に、人間がのって走りだしさえすれば、あとは人間が足を使わなくとも、チューブの圧力で、いつまでも自転車は走っていくわけなんだが、……はて、どこが間違っているのかしらん。おかしいなあ」

東助に似た少年の顔には、解きようのない困った色があらわれている。

ポーデル博士がいった。

「これも永久機関です。ものはちがっているが、原理はいずれも同じく永久運動なのです。ですから、いくら苦しんでも、実験は成功しません」

「先生。なぜ、永久機関は、成功しないのですか。なぜ、実物につくりあげることができないのですか」

「さあ、そのことです。世の中に、エネルギーなしで動くものはないのです。動けば、かならずエネルギーがいるのです。エネルギーなしで動くものは、この世の中にあってはならないのです」

「でも、もしそういうものがあったら仕方ないでしょう」

「それは無茶ないい方です。『エネルギー恒存の法則』というのがあります。これは、宇宙にあるエネルギーを合わせたものは、いつも同じ量であって、ふえたり、へったりしない。だから、かりに、エネルギーを全く使わないで動くものができたら、そのときには宇宙のエネルギーはどんどんふえていきます。すると、これは今お話した『エネルギー恒存の法則』に反するわけです。ですからエネルギーなしで動くものは、けっしてできないのです。わかりましたか」

「さあ。わかったような、わからないような」

「わからないのは、今の法則のあることを第一に考えないからなのです。出発点がまちがっているのです。考え直してごらんなさい」

「まだ、わかりません」

「困りましたね。では、自転車に潤滑油をさしますね。ところが、ある人があって、油のかわりに水をさしてもいいのだと思いちがいをし、いくらほかの人がおしえても、考えをなおしません。そして油のかわりに自転車に水ばかりをさしています。すると、この自転車はどうなるでしょうか」

「その自転車は、軸うけがさびてだめになるだけです」

「そのとおりです。水は油のかわりにはならない。そういう法則を、その人ははじめから信じなかった。だから、やがてその自転車がだめになることが、理解できなかった。そうですね」

「そうです」

「君たちは、『エネルギー恒存の法則』というのがあるのを、まずおぼえて下さい。そしたら、無から有を生ずるなどという永久機関は、けっしてできるものではないということがわからなくてはならないはずです」

「ああ、そうか。今、やっとわかりました」

おわかれ

「永久機関には、もう一つの種類があります。それは、熱を低いところから高いところへ移して、永久機関をこしらえるというのです」

「なんですか、それは」

「摂氏十五度のものを摂氏十四度に下げ、他の摂氏十五度のものを摂氏十六度にあげるのです。こうして、一方をどんどん下げていって、他方の温度をあげていく。そういうことができるなら、燃料問題も困らないわけで、永久無尽蔵に燃料はあり、永久機関もできるのですが、ほんとはできない」

「なあんだ。できないのですか」

「『熱力学第二の法則』というのがあります。それによると低温のものから高温のものへ熱を移すことはできないのです。ですからこの法則を知らない人が、今いったような永久機関を考えて、やはり失敗するのです」

「すると、永久機関は、どんなものでも、全部だめなんですね」

「そうです。どうか、それを忘れないでいてください」

そのときポーデル博士は、操縦席から立上って二人の方へきた。

「東助さん、ヒトミさん。いよいよ、お別れのときがきました。あなたがたの、ふしぎ国探検も、今日で終りになりましたよ」

「まあ。ほんとですか、先生」

「先生。だめですよ。もっとふしぎの国はたくさんあるのでしょう。いつまでも、ぼくたちをふしぎな国へ案内して下さい」

「いや、まあ、第一期はこのくらいでいいでしょう。そのうちに何年かたって、いいときがきたらまた案内してあげましょう。なかなかむずかしい国もありましたが、よく辛鞄して、わたくしについてきましたね。今までに探検したところは、みんななかなか大切なところなんですから、よく復習して、よく考えて下さい。今に、これまでの探検のおもしろさが、しみじみと分るようにおなりでしょう。では、さよなら」

「あっ、先生、待って下さい」

「ポーデル先生。いってはいやです」

東助とヒトミは大声をあげたが、そのときにはすでに樽ロケットの室内の光景もポーデル博士もかきけすようになくなっていて、二人はおおいかぶさる緑の雑草の原の中にとりのこされていた。

●表記について

- このファイルは W3C 勧告 XHTML1.1 にそった形式で作成されています。

- [#…]は、入力者による注を表す記号です。

- 傍点や圏点、傍線の付いた文字は、強調表示にしました。

<< 上一页 [11] [12] [13] [14] 尾页