7

「大江山さん。手筈はいいですか」

「すっかり貴方の仰有るとおり、やっといたです。帆村君」

ここは伝研の病室だった。伝研の構内には、昼間でも狸が出るといわれる欝蒼たる大森林にとりまかれ、あちこちにポツンポツンと、ヒョロヒョロした建物が建っていた。今は、ましてや真夜中に近い時刻であるので、構内は湖の底に沈んだように静かで、霊魂のように夜気が窓硝子を透して室内に浸みこんでくるように思われた。

「では私の話をきいていただきましょう」帆村探偵はソッと別室の半開かれた扉を窺うようにしてから、おもむろに口を開いた。「射撃手事件は、並々の事件ではないのです。犯人は、飛行船を組立てるように、なにからなにまで周到の注意を払って事件を計画しました。そこにはうっかり通りかかるとひっかからずには居られない陥穽や、飛びこむと再び外へ出られないような泥沼を用意して置いたのです。ひっかかったものが不運なんです。私も貴方同様に手も足も出なくなるところでした、もし犯人が最後に演じた大きい失敗をのこして呉れなかったら。

第一から第三まで、三人の若い婦人の射殺は巧妙に遂げられました。三人の射たれた箇所は、完全に一致しています。貴方は弾丸の飛来した方向を計算で出されたようですね。あれは大体事実と符合していますが、唯少し補正が必要なのです。それは、犯人が弾丸を車外から射ちこんだのではなくて、車内から射ったという点を補正すればよろしい」

「犯人は車内にいたというお考えですな」と警部は云って、首を肯かせた。

「犯人は車外から射撃したと思わせるためにいろんな注意を払っています。弾丸が向いの窓を通ったと思わせるために、被害者の前面には必ず空席をちょっと明けて置きました。射殺地点の一致は、車外に正確な器械があるのだと思わせるに役立ちました。被害者が十字架と髑髏のついた標章を持っているということは、車内にいる犯人が犯行の直後に自ら標章を被害者のポケットにねじこんだものと考えられるのを、逆に車外の器械の正確さに結びつけることによって考えをかき乱しました。兎に角、薬莢を拾わせたり、時にはタイヤをパンクさせて擬音を利用したり、うまくごまかしていましたが、最後に赤星龍子嬢の傷口によって一切のインチキは曝露しました。

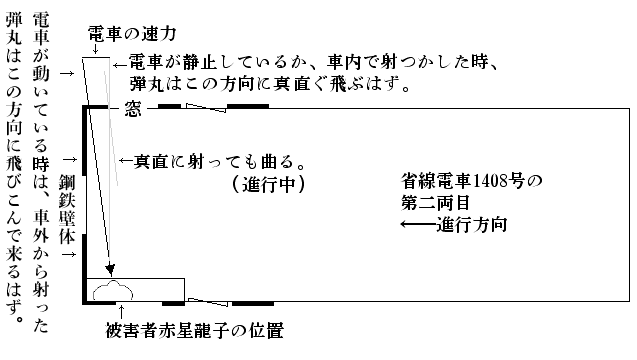

龍子嬢は車輌の後方の隅に身体をもたせていました。彼女が正確に正面に向いていたことは始終眼をはなさなかった多田刑事が保証しています。彼女の向いの座席の窓枠は、鋼鉄車のことですから向って左端から測って十センチの幅の、内面に板を張った縦長の壁となりそれから右へ四角い窓が開いています。もし車外から彼女の心臓を射ったとすると、この窓枠の縁をスレスレに弾丸が通るはずです(と、彼は紙に書いた電車の図面の上へ鉛筆でいろんな線をひっぱった)。

しかしこれは電車が静止していたときの話で電車が若し五十キロの速度で左へ走っていたものとすると、弾丸が向いの窓をとおって被害者の胸に達するまではすこし時間がかかりますから、創口はずっと右側へ寄り、恐らく右胸か又は右腕あたりに当ることになります。しかも赤星龍子嬢は心臓より反対に左によった箇所を真正面から打たれているのですから、これは弾丸が、鋼鉄板を打ち破り尚も物凄い勢いをもって被害者の胸を刺すことにならねば出来ない相談です。無論、現場をしらべてみると、鋼鉄板に孔があいているどころか、弾丸の当ったあともありません。明らかにこれは車内で弾丸を射った証拠です。車内で射ったという條件がきまると問題は大変簡単になります。車外の出来ごとは悉く問題の外に置いていいのです」

そう云って帆村探偵はちょっと言葉をきった。

「なるほど面白い推理ですね」と大江山警部は大きく頭をふって云った。「すると犯人の名は……」

と云いかけたところへ、けたたましい警笛の響がして、自動車が病舎の玄関まで来てピタリと止った様子だった。やがて廊下をパタパタと跫音がすると、病室の扉にコトコトとノックがきこえた。帆村探偵が席を立って開けてみると、多田刑事が笹木光吉を連れて立っていた。

「課長どの、すっかり種をあげてきました」と多田は晴やかに笑顔を作った。「これです、消音式で無発光のピストルなんです。笹木邸の大欅の洞穴に仕かけてあったんです」といって真黒な茶筒のようなものを、ズシリと机の上に置いた。

大江山警部が茶筒をあけてみると、内部には果して一挺のピストルが入っていた。弾丸をぬき出してみると、確かに口径四・五センチだ。ピストルの内部を開いて螺旋溝の寸法を顕微鏡で測ってみると、兼ねて押収して置いた被害者達の体内をくぐった弾丸の溝跡の寸法と完全に一致した。

「ではこのピストルは、笹木君のか」警部はきいた。

「私のでは御座いません」

「いえ、課長どの。この男が赤星龍子に殺意を持っていたことは確かなんです。この手紙をみて下さい」そう云ってる多田は、龍子から笹木にあてた手紙の束をさし出した。それを読んでみると、このところ両人の関係が、非常に危怡に瀕しているのが、よく判った。

笹木光吉は不貞不貞しく無言だった。大江山警部はこの場の有様と、帆村探偵の結論が大分喰いちがっているのを不審がる様子でチラリと帆村探偵の顔色を窺った。

「そのピストルは犯人が直接に用いたピストルと違っています」帆村はピストルを調べたのち静かに言った。

「溝跡までが同じであるのに、違うというんですか」警部は、すこし冷笑を浮べて云った。

「そうです」帆村はキッパリ答えた。「これも犯人のトリックです。犯人はピストルの弾丸には人間で言えば指紋のようにピストル独特の溝跡がつくこと位よく知っていたのです。彼はそこをごまかすために、多田さんが唯今お持ちになったピストルを、軟い地面に向けて射った後、土地を掘りかえして弾丸を掘りだしたんです。犯人は、こうしてピストル特有の溝跡がついた弾丸を、又別に持っている無螺旋のピストル、それは多分、上等の玩具ピストルを改造したんだろうと思われますが、その別なピストルに入れて、省線電車の中に持ちこんだんです。よく調べてごらんなさい。屍体の中から抜きとった弾丸には、薬莢にとめるときについた鍵裂の傷がついています」

大江山警部は、この執念ぶかい犯人のトリックに、唯々呆れるばかりだった。

「すると真犯人は玩具ピストルに、この弾丸を籠めたのを持っているんですな。笹木君は犯人ではないのですか」

「笹木君ではありません」と帆村が言下に答えた。

「では犯人の名は……」

その瞬間だった。

「ガチャリッ」と硝子の破れる音が隣室ですると、屋根から窓下にガラガラッと大きな物音をさせて墜落したものがある。ソレッというので一同は扉を押し開いて隣室に飛びこんだ。

「呀ッ」

一同はその場に立ちすくんだ。

真正面の大きい窓硝子が滅茶滅茶に壊れて、ポッカリ異様な大孔が出来、鉄格子が肋骨のように露出していた。その窓の下に寝台があって、その上に寝ているのは重症の赤星龍子だった。ああしかし無惨なことに、龍子の胸から下を蔽った白い病衣のその胸板にあたる箇所には、蜂の巣のように孔があき、その底の方から静かに真紅な血潮が湧きだしてくるのだった。この場の光景は、何者かが窓外にしのびより、寝ている龍子に銃丸の雨を降らしたことを物語っていた。射ったのは誰だ。

「帆村さん、とうとう掴えましたよ」

格子の外に近付いた人の顔がある。それは白い記者手帳を片手にもった東京××新聞の記者風間八十児だった。その後には雁字搦めに縛られた男が、大勢の刑事に守られて立っていた。

それは捜査課長に馴染の深い探偵小説家を名乗る戸浪三四郎の憔悴した姿だった。

「帆村さん。お駄賃にちょっと返事をして下さい」と風間記者は鉛筆を舐め舐め格子の間から顔をあげた。

「真犯人戸浪三四郎は、目立たぬ爺に変装したり、美人に衆人の注意を集めその蔭にかくれて犯罪を重ねた、いいですね」

帆村は軽くうなずいた。

「戸浪三四郎が目星をつけて置いた掩護物は片方の耳の悪い美女赤星龍子だった。龍子の隣りに席をとった彼は消音ピストルを発射して巧みにごまかした。ところが龍子の聴力は余程恢復していたので、とうとう龍子に犯行を感付かれた。そこで彼は殺意を生じたが、マンマとやり損じた。いいですね、帆村さん。

ええと、それから、龍子は重症だが、一命をとりとめると噂が耳に入ったので、戸浪三四郎は彼女の跡を追って伝研の病室へ忍び入り、機会を待った。チャンスが来た。寝ている龍子の心臓のあたりをポンポン打った。イヤ消音ピストルだからプスプス射ったというんですね、そこを待ち構えていた刑事諸君の手でつかまっちまった。僕の手柄は手前味噌ですから書きません。無論戸浪が犯行につかったインチキ・ピストルも発見せられた。いいですね、帆村さん。

うまく龍子を射殺したと思ったのは戸浪の思いちがいだった。

龍子は目黒駅に居るとき死んでいたのだった。生きているような噂が拡がったのは、犯人をおびき寄せるため帆村探偵の案出した手だった。戸浪は、探偵小説家の名を汚し、彼の変態的な純情(?)に殉じた、とでも結んで置きますか、ねえ帆村さん」

帆村は静かに笑った。「戸浪君は車内ではピストルをどこに隠してたか……」

「ああ、それを忘れちゃっちゃ、お手柄がなんにもならないな。エエと、戸浪はピストルの口を、上衣の右ポケットの底穴から覗かせて射ったため、僕の外には誰も気がつかなかった、というのはどうでしょう」

●表記について

- このファイルは W3C 勧告 XHTML1.1 にそった形式で作成されています。

- [#…]は、入力者による注を表す記号です。

- 傍点や圏点、傍線の付いた文字は、強調表示にしました。

上一页 [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] 尾页